不登校で人生終わり?親ができるわが子の将来を守る一歩とは

不登校・ひきこもりの母親専門『チェンジングカウンセラーⓇ』の平井いずみです。

夏休み明けから、早くも1か月が経ちました。「やっぱりこの子は、これでもう人生が終わってしまうのかな」こんな言葉を、一人胸の中でつぶやきながら、不安で眠れない夜を過ごしていませんか?

「2学期こそ・・・」と、密かに期待していると、また登校できなかったり、相変わらずさみだれ登校が続いたりしたら、親としては本当に胸が締めつけられるような苦しさを味わいますね。

実際に、高校1年から不登校になった息子がいる私自身、当時は「息子の人生は終わった・・・」と思っていましたから(涙)

でも、だからこそ、今の私からあなたにお伝えしたいのは「不登校=人生終わり」では決してないということ。

むしろ、あなたには『この子は不登校という経験をきっかけに、自分らしい生き方を見つけ、未来に向かって歩いていく力がある』と、信じ続けて欲しいと願っています。

そこで今日は、

・どうして私たち親は「不登校=人生終わり」という考えにとらわれてしまうのか

・こどもの将来が大丈夫な理由

・親ができる具体的な行動

について、カウンセラーと当事者としての経験をもとにお伝えしていきます。

あなたの心が少しでも軽くなりますように・・・

目次

不登校で人生終わり?そう感じてしまう3つの理由

それではまず「不登校=人生終わり?」と感じてしまう、3つの理由についてお伝えします。

①不登校で将来の選択肢が閉ざされてしまう

1つ目は、不登校になると、こどもの将来の選択肢が閉ざされてしまうと思っているからです。

私もそうでしたが、わが子が学校に行けず、家で元気なく過ごしている姿しか見ていないと、多くの親は

「このままでは進学もできず、社会に出る道が閉ざされてしまうのではないか・・・」

と、強い不安に襲われます。

と言うのも、私たち親世代が育ってきた社会では、

「学校に通うことが当たり前」

「良い学校に行き、良い会社に入ることが将来の安定に繋がる」

という価値観に染まっていたため、それが私たちの中に深く根付いているからです。

そのため、わが子が不登校になると、まるで『将来が閉ざされた』かのような恐怖を感じてしまう。

その上、周囲からの

「今のうちに勉強しないと取り返しがつかないよ」

といった声がどこからともなく耳に入ってくるから、それが親の焦りに追い打ちをかけてきて・・・

そして親は、わが子の将来を“真っ暗闇”だと考えてしまうからこそ、不登校という現状に大きな危機感を持つのです。

でも、実際に『今のままでは未来が無くなる』と、決まっている訳ではありませんね。

むしろ、私たち親世代が育っていた頃に比べ、社会自体に柔軟な考え方が広がり、多様な生き方が認められてきていること。

つまり、こんな社会の変化を知ることで「不登校=人生終わり」ではないと、ちゃんと気づけるはずなのです。

※ものごとを柔軟に捉えることについて、具体的な例をあげながら説明しているおススメの記事です^^

【関連記事】ものごとを柔軟に捉えると奇跡が起きる!

②不登校によって同級生との差が広がる焦り

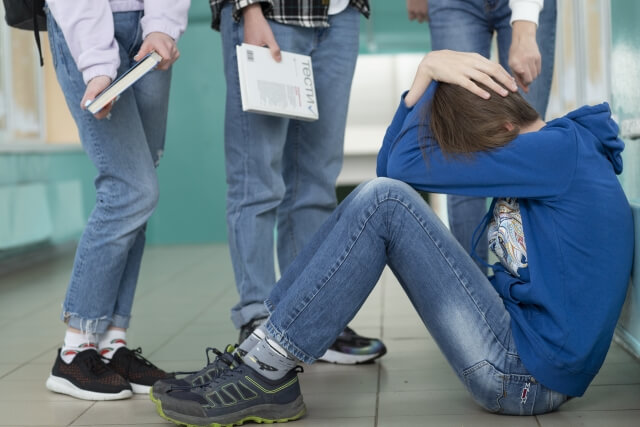

2つ目は、不登校によって同級生との差が広がる焦りです。

不登校が続く日々の中で、多くの親が胸を痛めるのは「同級生との差」ですね。

どうしても、不登校のわが子の状況と比べてしまうのです。

そして、SNSで見かける元気に学校生活を送る同級生の姿や、親戚や近所から

「○○ちゃんは受験の準備をしているよ」などと、要らぬ情報を聞かされることで、

「うちの子だけが取り残されていく・・・」という強烈な焦りが、私たち親を襲ってきて。

普通に登校している同級生達が、何の問題もなく順調に次のステップに進んでいく一方で、わが子は立ち止まっている・・・

こうして両方の現実を比べてしまうたびに、私たち親の心は「どうにかしなければ」というプレッシャーで焦ってしまうのも当たり前ですね。

私もそうでした・・・

ところが、実はコレが曲者!自分の中の焦燥感が強くなればなるほど、つい親は

「みんなは頑張っているのに」

「あなたはこのままで大丈夫なの?」

などと、わが子に厳しい言葉をぶつけてまで、動かそうとしてしまいがち。

結果として、その言葉のトゲが、こどもの心に更なるストレスを背負わせ、身動きを取れなくしてしまうことも少なくありません。

しかも、たとえその時点では本当に大きな『差』や『隔たり』に見えたとしても、長い人生で見れば、ほんの一瞬の出来事に過ぎないのです。

でも、親にとっては目の前の現実が『すべて』に感じてしまい、苦しむのです。

※どうしてわが子を何とか動かそうとしてしまうのか・・・その奥にあるものを具体的に考察しているおススメの記事です^^

③親自身が持つ「普通のレール」から外れることへの罪悪感

3つ目は、親自身が社会の「普通のレール」から外れることへの、罪悪感を強く持っているからです。

わが子が不登校になると

「普通というレールから外れてしまった・・・」

「こうなったら、もう取り返しがつかない」

などと、親は極端にこどもの将来を、悲観して考えてしまいがち。

ところが、実際には、学びや成長の道は学校だけではありませんね。

つまり、無意識に縛られているこれらの固定観念が、親の不安や絶望感を強めてしまうのです。

しかも、こどもが不登校になると、

「自分の育て方が悪かったのではないか・・・」

「ちゃんと導けなかったのは私の責任だ・・・」

と、多くの親が自分を責め続けてしまいます。

もちろん、私自身もそうだったからこそ、「朝、目が覚めなければ良いのに・・・」と思ってしまうほど落ち込み、苦しみ続けたのです。

しかも、このように自責で苦しむだけではなく、

「周りのこども達は普通に通えているのに、うちだけが違う」

という現実が、さらに親を大きな孤独感と劣等感というダブルパンチの沼に落としていきます。

あなた自身も、誰にも言えない苦しみや葛藤を、1人で抱えて苦しんでいませんか?

こうして、社会が作り上げてきた『普通の人生』・・・つまり、「こどもは学校に通い、進学し、就職し、家庭を持つ」という決められたレールから外れることによって、まるで自分たち家族だけが「失敗した」と、思い込まされてしまう。

そのため親は、自分が他の親と比べて劣っているように感じ、罪悪感を深めることに・・・

だけど、ちょっと考えてみてください。親が抱えるこの罪悪感って、本来背負う必要のない重荷じゃないでしょうか?

と言うのも、こどもの不登校は、決して親だけの責任で起きるものではないからです。

むしろ、環境や時代の変化、こども自身の特性などの、複合的な要因が絡み合った結果ですね。

それでも親は「私がしっかりしていれば、こうはならなかったのでは・・・私のせいだ」と自分を責めてしまう。

でも、少し視点を変えると、自分で全部背負ってしまうその“真面目さ”こそが、親であるあなたの愛情の証(^^)

だからこそ、その愛情を「罪悪感」に変えてしまうのはもったいない!

罪悪感ではなく、

「今、ここから、親子で一緒に歩む力」

に変えていけた時、こどもの未来はまた動き始め、未来への扉が開かれていくのです。

※親子で一緒に歩むためにも、わが子と会話をするために大切なことを知りたいあなたにおススメの記事です^^

【関連記事】ひきこもりの息子と会話をするために大切なこと

不登校が「人生の終わり」ではない3つの理由

ここからは、不登校が人生の終わりではない理由を3つお伝えします。

①学校以外にも将来の選択肢が増えている

1つ目は、学校以外の学びや進路など、将来の選択肢が増えていること。

私たち親が学生の頃は

「学校に行かなければ勉強できない」

「学校に行かなければ進学できない」

と考えられていましたね。

しかも、『不登校になった学校に再登校すること』だけを、ゴールにしてしまいがち。

でも今は、通信制高校やフリースクール、オンライン学習、家庭教師、海外留学など、学校に通わなくても学べる道が数多く開かれています。

実際息子は、家庭教師をお願いしていたこともあるし、海外留学を検討したこともありました。ただ、どちらも頓挫しましたが・・・(;’∀’)

でも、最終的に息子は、高校2年で休学し学年末には退学したものの、自分のペースで高卒認定試験に合格していたので、家に十分ひきこもった後、専門学校に行き、プログラマーとして社会人になりました。

大切なのは、みんなと同じ道を歩かせようとするのではなく、「わが子に合った環境を見つけること」です。

朝早く起きて決まった時間に教室に行くことが苦手でも、夜なら集中できる子もいる。

机にジッと向かうより、行動することで自分の能力を発揮する子もいる。

一人ひとりの個性に合わせた学び方ができる時代に変わったからこそ、不登校でも未来の選択肢が広がっているのということ。

かえって、既存の枠組みにとらわれない、新しい可能性を見つけるチャンスにもなるのです。

※多様な選択肢の一つ、留学についてお伝えしているおススメの記事です^^

② 不登校経験を強みにして社会で活躍する可能性

2つ目は、不登校経験が社会に出る時に、むしろ強みになる場合もあること。

不登校を経験したこども達は、他の人が通らない自分だけの独自のルートを歩くことになりますね。

そうすると、その中で「人の痛みに気づける力」や「柔軟な発想」、「1人でいられる能力」、「困難を乗り越える回復力」など、たくさんのチカラを身につけていきます。

とは言え、その渦中にいるときは本当につらく苦しくて、親子ともに出口が見えない不安で、押しつぶされそうになることも多々あるはず。

でも、その経験って、決して無駄ではないのです。

社会に出ると、思い通りにいかないことや壁にぶつかることが、いつでもどこでも何度でも起こるもの。

その時に、「不登校を自分の力で乗り越えた経験がある」ということ自体が、本人の大きな自信や強みにつながります。

また、最近では「多様性を尊重する力」や「自己理解を深めた経験」が求められる社会に変わってきています。

だからこそ不登校経験は、まさにそうした力を育む『土壌』とも言えるのではないでしょうか。

他の人とは違う、普通ではない道を歩んだからこそ、見える景色がある。

そう気づけた時、こどもは自分の過去を否定するのではなく、逆にそれを未来の糧として力強く生きていけるはずです。

※不登校・ひきこもりの体験を糧にして、人生を切り開いた有名人5人のエピソードをお伝えしています^^

③ 文科省のデータから見る「不登校は特別ではない」現状

3つ目は、文科省のデータから見る「不登校は特別ではない」現状です。

文部科学省の調査によると、令和5年度の小・中学校における不登校児童生徒の数は約34万6千人、高校では約6万9千人にのぼり、過去最多を更新しました。【令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について(通知)】

これは、30人学級なら1クラスに1人〜2人は不登校の子がいる計算になります。

つまり「不登校はごく一部の子にだけ起こる特別なこと」という認識は、すでに現実とは合わなくなってきていますよね。

それなのに、子育ての責任を背負う親・・・特に母親としては「うちの子だけこんなことになってしまった・・・」という罪悪感と共に、必死に自責や孤独と戦っている現実。

でも、このようにデータを見れば、不登校は今や全国的に広がっている現象であり、決して珍しいことではありません。

その上、社会自体がこの現実を受けて、少しずつ対応を始めていますね。

高校や大学では通信制・オンラインでの学びが取り入れられるようになり、企業も多様なバックグラウンドを持つ人材を、歓迎する動きを強めています。

これは、不登校だからといって将来の可能性が閉ざされるのではなく、かえってそれを強みに、唯一無二の存在になっていけるということ。

たとえば不登校の間、こどもは自分の気持ちと向き合う力、人の痛みを理解する感受性、自分の興味のあることを深く探究する姿勢などを磨いていると考えられますね。

実は、これらは学校の勉強以上に、社会で生きるうえで大きな財産となり得るのです。

実際息子も、ネットゲームしかしない生活を何年も送ったものの、エネルギーが貯まるとアルバイトに行き始め、専門学校を経て、プログラマーとして社会人になったのです。

まさに、彼の興味・関心を追求した結果の、職業選択なんですね。

だから「不登校=人生終わり」という私たち親の中にある思い込みは、実際の社会の変化を知ることや、わが子の持っている力を信じることで、少しずつ和らげることができるはず。

昭和から平成を終え、すでに令和の時代になりました。

そして、コロナウィルス感染症が蔓延して以降、社会の変化が顕著に起こっている今だからこそ、まずは、自分の中にある「当たり前」に、疑問を持つことから始めてみませんか?

※世界の不登校・ひきこもりの状況を知ることで、日本独自の価値観が見えてくるおススメの記事です^^

不登校の子の親が焦りを手放すためにできる3つの“一歩”

ここからは、不登校の子の親が焦りを手放すためにできることを、3つに分けてお伝えします。

① こどもに「人生終わり」と言わない・思わせない

1つ目は、こどもに「人生終わり」と言わないこと、そう思わせないことです。

不登校が続くと、つい親は「このままじゃ人生終わりだよ」「学校に行かないと将来がダメになる」と、口出ししたくなる時があります。

でもそれって、実は親自身の不安や焦りから出てしまう言葉だったりしますね。

そのため、言われた方のこどもにとって、これらの言葉はマイナスの影響でしかなく、深く冷たく本人の心に突き刺さってしまう。

ただでさえ、自分でも不安を抱えている中で、最も信頼する親から「人生終わり」と宣告されることほど、つらいことはありませんね。

むしろ大切なのは

「人生に終わりなんてない」

「道は一つじゃない」

「いろんな生き方がある」

というメッセージを伝え続けて、わが子に安心を届けること。これが親にできる最初のケアだと、私は考えています。

こどもって親の一言に、とても大きな影響を受けてしまうもの。

だからこそ、あなたの一言が本人の心を支える“力”にもなれば、逆に追い詰める“武器”にもなってしまう可能性があることを、しっかり意識しておく必要があります。

※わが子への対応を、どうしたらいいか分からないあなたにおススメの記事です^^

【関連記事】ひきこもりの息子が変わっていく親の接し方

② こどもの今の状態を受けいれ「見守る」姿勢

2つ目は、こどもの今の状態を受けいれ「見守る」姿勢です。

「どうして行けないの?」

「いつになったら学校に行けるの?」

こうして、親が問い詰めるたびにストレスを受け、こどもの心はさらに重くなっていく可能性が・・・

本人も「行けない自分」に苦しんでいるからこそ、責められるとますます自信を失ってしまい、エネルギーを貯めることなど出来ませんね。

そこで大切なのは、無理にこどもを変えようとするのではなく、

「今の姿や状態を、そのままで受けいれ見守ること」なのです。

でも、見守るって、ただ放っておくだけではありません。

こどもが自分のペースで動き出せるまで、本人にとって居心地の良い、安心できる環境を整えて待つことなのです。

そのために、たとえば「お母さんは、あなたと一緒にご飯が食べられて嬉しい」と伝えてみたり、

わが子のために温かい食事を用意したり、声をかけすぎずにそっと寄り添うことも出来ますね。

実は私、息子のことで悩んでいた当時、先輩ママさんから言われた一言で、この“見守る”状態について、すごく腑に落ちたことがありました。

「自分のこどもだけど、あえて適切な距離を取るために、下宿のおばさんになればいいよ」という言葉。

私の子育ては、長い間ずっと過干渉タイプで、わが子に口出しばかりしていたため、この言葉がとてもイメージしやすくて助かりました。

そしてこの言葉をかけてもらってからは、失敗を繰り返しながらも「下宿のおばさん」の距離感を大切に、自分の子育ての方向性の修正を、地道にやってきたのです。

結果として、自分のペースで、息子は社会人として自立することが出来ました。

こうした親の地道な積み重ねによって、こどもは「ここにいてもいいんだ」という感覚を育てていき、その安心感こそが、次の一歩を踏み出す力につながるのです。

※ついこどもへの口出しをしてしまうあなたへのおススメの記事です^^

③ 親自身が自分の不安やストレスをケアする

3つ目は、親自身が自分の不安やストレスを、しっかりケアすることです。

不登校の子を支える親って、私もそうでしたが、本当に日々大きなプレッシャーにさらされています。

「どうしたらいいの?」「自分のせいでは?」と自分を責めたり、周囲の視線に苦しんだり・・・

その心の重荷が、無意識のうちに、こどもへの態度や声かけに表れてしまうことも少なくありません。

だからこそ、まずは親自身が自分の心をケアして、自分自身のメンタルを安定させておくことが、わが子のサポートをする上での大前提になってきます。

そのため、理解してくれる友人に話を聞いてもらう、同じ経験を持つ親の会に参加する、専門家に相談する、自分の趣味や休息の時間を持つ・・・

1人でその不安や焦りを抱えたままにしておくのではなく、あえて積極的に誰かとつながったり、自分のために行動したりすることが、親自身の心を軽くしていきます。

親の心が軽くなり、少しでも安心できると、その安心感がこどもに自然と伝わっていく。

逆に、親が不安でいっぱいだと、敏感なこどもは「自分のせいで親を苦しめている」と感じてしまう可能性があるのです。

そのため、あなたが自分の心のケアをすることは、こどもを守ることと同じくらい大切な一歩と考えて、ぜひ自分自身を守る視点も持ってくださいね。

※私自身が息子の不登校・ひきこもりに悩んだ母親という当事者だからこそ、母親支援が不可欠という考えを書いている記事です^^

【関連記事】ひきこもりという悩みに必要な母親支援

まとめ|「不登校で人生終わり」ではない

いかがでしょうか?今日は、「不登校で人生終わり?親ができるわが子の将来を守る一歩とは」というテーマでお伝えしてきました。

「不登校で人生終わり」と感じてしまうのは、親としてごく自然なことです。

実際には、不登校を経てもこどもの人生は続き、将来の選択肢が閉ざされることはありません。

むしろその経験を通じて、こどもは自分だけの道を見つけ、未来を切り拓いていくチカラがあるのです。

だからこそ、親が今日からできる一歩を積み重ねて、サポートをしていくことが、わが子の将来を守る力になっていきます。

FAQ(よくある質問)

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

「不登校=人生終わり」という不安に向き合う中で、多くの親が同じように悩み、葛藤や疑問を抱えています。

ここでは、カウンセリングの現場で、よく寄せられる質問をまとめてみました。

あなたやお子さんの状況に重ねながら、参考にしていただければ嬉しいです。

きっとあなたの心を少しラクにしてくれるヒントが見つかるはずです(*^^*)

【期間限定】無料音声セミナープレゼント(24分34秒)

『脱不登校・ひきこもり!母子コミュニケーション術5選』(音声セミナー)

「なんで私はいつもこどもの機嫌ばかり取ってしまうんだろう・・・」と、

不登校・ひきこもりのわが子に、

どう接していいか分からないあなたが、

こどもと心が通いあう、新しい関係を築けるようになるコツを、

たっぷりお伝えしている音声セミナーです。

あなたが1日も早く、今、抱えている悩みから解放されることを願っています。

いつでも私は、あなたを応援しています♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

- チェンジングカウンセラー®

-

~ひきこもりという悩みや生き辛さをチャンスに変えてなりたい自分へと導いていく~

《40代、50代女性専門》チェンジングカウンセラー®の平井いずみです。

現在、鹿児島県在住。インターネットを中心に活動していますが、時々屋久島に出没します。

最新の投稿

不登校2026年1月7日不登校 親の接し方|『何もしない』が支えになる理由

不登校2026年1月7日不登校 親の接し方|『何もしない』が支えになる理由 ひきこもり2025年12月26日ひきこもりの子の親が、一人で抱え込んでしまうストレスの構造的背景

ひきこもり2025年12月26日ひきこもりの子の親が、一人で抱え込んでしまうストレスの構造的背景 不登校2025年12月22日不登校のわが子を他の子と比べてしまい苦しんでいるあなたへ

不登校2025年12月22日不登校のわが子を他の子と比べてしまい苦しんでいるあなたへ ひきこもり2025年12月14日ひきこもり回復を支える親の関わり方5選|変化のきっかけをつくる方法

ひきこもり2025年12月14日ひきこもり回復を支える親の関わり方5選|変化のきっかけをつくる方法

メルマガ登録無料音声セミナープレゼント『不登校・ひきこもり! 母子コミュニケーション術5選』〜母親が整うと、関係は変わり始める〜

「女性としての役割」・「女らしさ」に囚われ、

「こうしなきゃ!」と自分を追い詰めて苦しんでいるあなたへ

気持ちをラクにする、チェンジング・カウンセリングⓇメール講座(全9日間)

【登録特典】無料音声セミナープレゼント(24分34秒)

「なんで私はいつもこどもの機嫌ばかり取ってしまうんだろう・・・」と、

不登校・ひきこもりのわが子に、どう接していいか分からないあなたが、

こどもと心が通いあう、新しい関係を築けるようになるコツを、たっぷりお伝えしている音声セミナーです。

『不登校・ひきこもり!

母子コミュニケーション術5選』

この音声セミナーを聴き、9日間届くメール講座を自分のペースで読み進めてみてくださいね。

すると、これまでの生きづらさの理由に気づき、自分の生き方や在り方を振り返るきっかけが見つかるはずです。

子どもよりも、まずあなた自身の中に隠れている力に気付き、自分を整えながら、少しずつなりたい自分を目指してみませんか?