不登校対応に正解はある?夏休み明けに親が意識すべき3つの視点

こんにちは。

不登校・ひきこもりの母親専門『チェンジングカウンセラーⓇ』の平井いずみです。

夏休みが終わり、あちこちに制服姿のこども達を見かけるようになりましたね。

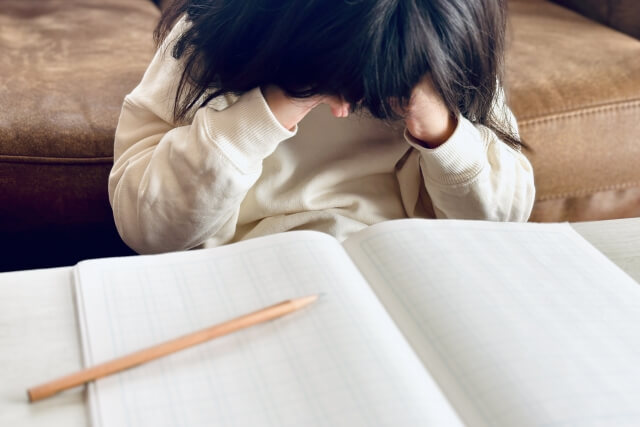

笑顔で友達同士で並んで歩く姿を横目に見ながら、「うちの子は今日も行けなかった・・・」と、胸が締めつけられるような思いをしている人も、多いのではないでしょうか。

・朝、布団から出られない。

・登校準備をしながら涙が止まらない。

・玄関で立ちすくむ・・・

そんなわが子の姿を前に、親として「どう対応すればいいのか」、「このままで大丈夫なのか」と、不安と焦りでいっぱいになるのは当たり前ですね。

特に夏休み明けは、不登校が増える時期だからこそ、親の不安も強くなる。

実際私の息子も、高校1年生の夏休み明けから学校に行きづらくなり、不登校に突入。その後退学し、在学中も含めると、7年近く自宅でひきこもり状態でした。

そして、その当初、私が息子に対してやっていた対応は、「このままじゃダメ!なんとかしなきゃ」と、無理やり登校させること。

ところが、実はその「なんとかしなきゃ」という親の気持ちこそが、わが子にとってプレッシャーになってしまうこともあるのです。

そこで今日は、「不登校対応に正解はある?夏休み明けに親が意識すべき3つの視点」というテーマでお伝えしていきます。

焦りでいっぱいの今だからこそ、少し肩の力を抜いて読んでみてくださいね。あなたの心が、少しでも軽くなりますように・・・

目次

夏休み明けに不登校が増えるのはなぜ?

それでは、夏休み明けに不登校が増えるのは、どうしてなのでしょうか?

実は、1学期から不登校だったケースだけでなく、逆に1学期は再登校できていた子の登校しぶりが始まるとか、息子みたいに新たに不登校になる子もいるからです。

そして、夏休み明けの登校しぶりの背景には、さまざまな要因があって・・・

その一つが、生活リズムの乱れです。夏休み中は登校しなくてもいいため、生活が不規則になり、夜更かしや朝寝坊が習慣になることが多いですね。

すると、登校に必要な体力や気持ちの切り替えが、どうしても難しくなってしまい、登校しぶりに繋がってしまうからです。

また、教室に入るとすぐに、遠ざかっていた友達や先生とのやり取りが一気に始まるため、人間関係の不安も考えられますね。

特に、部活もなく、夏休みの間に学校や友達との関係に距離を感じた子や、1学期の学校生活でストレスを感じた子が、2学期になって「自分の居場所があるかな?」と、心配で登校しづらくなることもあり得るからです。

さらに、勉強の遅れも大きな要因になります。夏休み中に宿題が終わらなかったり、勉強をする習慣が出来ていなかったりすると、夏休み明けに登校することで

「宿題を提出しないと、先生に怒られるのでは・・・」

「2学期から勉強についていけないのでは・・・」と、不安でいっぱいになり、登校しぶりがおこるのです。

つまり、これらのさまざまな要因が重なる夏休み明けは、登校しぶりや不登校の始まり、再発などが起きやすい時期ということです。

しかも、不登校だけではなく、こどもの自殺者数も、一年のうちで2学期のスタート前後の9月1日が、最も多いことが報告されています。

18歳以下の自殺者において、過去約40年間の日別自殺者数をみると、夏休み明

けの9月1日に最も自殺者数が多くなっているほか、春休みやゴールデンウィーク等

の連休等、学校の長期休業明け直後に自殺者が増える傾向があることがわかる。【引用】平成27年版自殺対策白書 『18歳以下の日別自殺者数』

このように、夏休み明けはこどもの心が不安定になりやすく、『登校すること』が、本人にとってはとてつもなく大きな壁のように感じられているかも知れません。

だからこそ、今の時期はこどもの心が最も揺れやすいということを、親としてしっかり意識しておくことが大切です。

【期間限定】無料音声セミナープレゼント(24分34秒)

『脱不登校・ひきこもり!母子コミュニケーション術5選』(音声セミナー)

「なんで私はいつもこどもの機嫌ばかり取ってしまうんだろう・・・」と、

不登校・ひきこもりのわが子に、

どう接していいか分からないあなたが、

こどもと心が通いあう、新しい関係を築けるようになるコツを、

たっぷりお伝えしている音声セミナーです。

親がついやってしまいがちな不登校対応NG例

まさに私もそうでしたが、不登校に直面した親が「なんとかしなきゃ」と思うのは当然です。

でも、その思いが裏目に出てしまうこともあるため、ここからは、多くの親がついやってしまいがちな対応NG例について、3つの項目に分けてお伝えします。

①無理やり登校させる

1つ目は、無理やり登校させること。

私も息子にやっていたので、「将来のために、不登校なんか絶対ダメ!」というあなたの必死な気持ちは、とてもよく分かります。

そして、“私がなんとかしなきゃ”と責任を感じて、わが子にこのように言ってしまうのですよね。

「とにかく行きなさい!「」

「1日休むと、もっと行けなくなるよ」

「不登校になって困るのは、あなただよ!」

でも、こうして親が強く背中を押すことで一時的に登校できても、本人にとって「親には自分の気持ちを分かってもらえない」という、残念な体験として残ってしまう可能性も否めません。

すると、わが子の心は傷つき、親に対して心を閉ざしてしまう。結果として親子関係は悪化し、むしろ不登校が長期化することもあるのです。

※無理やり登校させていた、私の実体験も書いている記事です^^

②「怠けだ」と決めつける

2つ目は、登校しづらくなっている状態を、「怠けだ」と、一方的に決めつけること。

こどもの話も聞かず、

「みんな、ふつうに行ってるのに、なに怠けてるの!」

「甘えてるだけでしょ」

これらの言葉でこどもを追い詰めてしまうと、本人の心を深く傷つけるだけでなく、親子関係に大きな亀裂を生じてしまうことにもなりかねません。

と言うのも、不登校の背景には、不安や恐怖、対人関係の苦しみなど、さまざまな要因があることが多く、「怠け」と、一言で片づけられるものではないからです。

むしろ親に対して、心や身体が限界を迎えているという、必死のサインをこどもが送っている可能性もあるのです。

※わが子に「怠け」とか「甘え」と思ってしまうあなたに、おススメの記事です^^

③親自身が抱え込む

3つ目は、親自身が抱え込むこと。

私自身、「私の子育てが失敗したんだから、自分でなんとかしなきゃ!」と思い込み、病院を始めとして色んな所に行き、結果として息子を振り回していた時期がありました。

また、私とは逆に、誰にも相談できずに抱え込み、長い間一人で苦しむケースもとても多いです。

いずれにしても大切なことは、親自身が疲れ果ててしまうと、こどもを支える余裕が無くなってしまうこと。

さらに、親の孤立は、本人にとっても大きなリスクになります。

あなたは、大丈夫でしょうか?

※「息子をなんとかしなきゃ」と頑張っていた、私の実体験を書いている記事です^^

不登校対応に「正解」はある?

それでは、不登校対応に「正解」はあるのでしょうか?あなたは、どう思いますか?

結論から言えば、不登校にたったひとつの「正解」は、ありません。

だって、こどもの性格や特性も、不登校になった背景も、家庭や学校での環境も、抱えている傷つきや不安も・・・

本人を取り巻くそれらの背景が、一人ひとり全く違うからです。

と言うことは、ある子には「休む時間」が必要でも、別の子にはスモールステップでの「行動」が合っていることだってありますね。

だからこそ、その判断はとても難しく、親としては慎重になって迷ってしまう。

結果として、毎朝布団から出られないこどもを前に、無理やり起こすべきか、それとも休ませるべきか・・・

一つひとつの判断に悩み、「これで合っているのか?」と、自分を責める日々が続くのです。

そんな毎日を私も長い間送って来たし、沢山の人が「どうしたらいいの?」「これが正しいの?」と、不安の中で口にする言葉を、何度も聞いてきました。

これら現場での支援者経験がたくさんあるからこそ、私は伝えたいことがあります。

不登校にたったひとつの「正解」が無いからといって、決して「何も無い」わけではありません。

と言うのも、「親が持っておくべき視点」や「避けたほうがよい対応」が、確かにあるから・・・

それを私は『北極星』のようなものだと考えています。ほら、『北極星』って、昔から航海をする時の“道しるべ”として利用されてきましたね。

つまり、方法や進み方は人によって違うけれど、間違った方向に迷い込まないための“道しるべ”はあるということ。

だから、あなたが一人で「正しい道」を探し続けて苦しむ必要はありません。

わが子に寄り添いながら、信頼できる人と一緒に、“道しるべ”に向かって、本人にとっての「ちいさな最適解」を積み重ねていくこと。

それが、不登校対応における、現実的な考え方なのです。

※正解にこだわり過ぎて、いつも苦しんでいるあなたにおススメの記事です^^

【関連記事】人生の正解を探すのをやめてみませんか?

夏休み明けの不登校対応で親が意識すべき3つの視点

ここからは、夏休み明けの不登校対応で、親が“道しるべ”として意識すべき視点について、3つお伝えします。

① こどもの“今の気持ち”を受け止め見守る

1つ目は、こどもの“今の気持ち”を受け止め見守る視点。

親が感じる以上に、こどもは「学校に行けない自分はダメだ」と自分自身を責め、自己否定に陥っていることが多いです。

だからこそ、親が「大丈夫、無理しなくていいよ」と受け止め、寄り添いながら穏やかに見守ることで、本人の心に安心の土台ができるのです。

無理やり行かそうとするより先に、「今は、あなたがエネルギーを貯める大切な時間だね」と、伝えていくことが大切です。

あなたのその言葉で、こどもは家で安心して充電期間を過ごすことができるのです。

※私が、過干渉の子育てから、こどもを信じる子育てに変えた理由が分かる記事^^

【関連記事】子どもを黙って見守る方法

② 親自身の不安や焦りを整理する

2つ目は、親自身の不安や焦りを整理する視点。

わが子の不登校や登校しぶりは、多くの人にとっては青天の霹靂で、親自身が不安や焦りで全身を覆われていきます。

ところが、親が焦れば焦るほど、こどもは「自分のせいで親が悩んでいる」と受け止めてしまい、どんどん追い詰められていく可能性が高いのです。

しかも、親自身が自分の不安を一人で抱えきれなくなって、こどもに厳しい対応をしてしまうことだってあり得ます。

すると、親子関係も悪くなっていくばかり・・・これでは、残念ながら本末転倒ですね。

そこで、親としてやるべきことは、自分の不安を本人にぶつけないようにしっかり自己管理をすることです。

そのためには、自分の不安を紙に書き出したり、信頼できる人に話したりするなど、まずは自分の気持ちを整えることが必須です。

自分から早めにSOSを出して、カウンセリングや支援団体・親の会などに頼るのもとても有効です。

時には、親自身が息抜きをしたりすることだって、とても大切。

親が落ち着くことで、こどもも安心して休めるようになり、不思議と状況も落ち着いてくるものです。

※「お母さんが楽しみましょう」が意味不明だった私の、“before”➡“after”を書いています^^

③ 学校以外の「安心できる居場所」を一緒に考える

3つ目は、学校以外の「安心できる居場所」を一緒に考える視点。

私もそうでしたが、わが子が不登校になると、親はどうしても焦って視野が狭くなってしまいます。

そして、周りが見えなくなり、“学校復帰”以外の選択肢が、ぜんぜん見えない状況に追い込まれていく。

でも、実際には学校に戻ることだけが、こどもにとってのゴールではありません。

息子も、不登校のまま退学したけれど、高卒認定試験を受けていたことで専門学校に行き、社会人としてちゃんと自立することができました。

その頃よりも、さらに今では、フリースクール、オンライン学習、地域の居場所、個別の塾や家庭教師、趣味のコミュニティ・・・このようにさまざまな選択肢があり、それを情報として知るだけでも、親子で気持ちが落ち着いてくるはずです。

それらの選択肢の中から、わが子に合った居場所が見つかれば、こどもは「ここにいていいんだ」という感覚を持てますね。

親が「学校以外もあり」と考えるだけで行動が変わり、こどものストレスが減っていくこともあるのです。

実は、大人にも、自宅や職場以外の“第3の居場所(サードプレイス)”という概念が生まれてきています。

あなた自身も、時には家族や仕事から離れたくなった時のために、自分の“サードプレイス”を探してみて下さいね。

そこで、ストレスや精神的な不安を軽減できて、自分らしく過ごせるようになると、わが子に対する考え方を少しずつ緩めていけるはずです(*^^*)

※あなた自身の“サードプレイス”の必要性について書いている記事です^^

【関連記事】あなたが一人で落ち着ける居場所を探してみよう!

まとめ|「正解探し」から「自分達親子に合った対応」へ

いかがでしょうか?今日は、「不登校対応に正解はある?夏休み明けに親が意識すべき3つの視点」というテーマでお伝えしてきました。

わが子の不登校や登校しぶりに直面すると、親は必死に「正解」を探そうとバタバタしてしまいます。特に夏休み明けは、不安が高まりやすい時期だからなおさらですね。

でも、焦らなくても大丈夫。

「正解」を探すのではなく、“道しるべ”を頼りに自分達親子に合った対応を、焦らず見つけていけばいいのです(*^^*)

FAQ(よくある質問)

夏休み明けの登校しぶりや不登校。本当に親としては、心が折れそうになることもあるでしょう。

でも、考え方や関わり方を少し変えることで、心がぐっと軽くなることもありますね。

最後に、夏休み明けの不登校や登校しぶりへの疑問や対応に対する回答を、Q&A形式でまとめました。

【期間限定】無料音声セミナープレゼント(24分34秒)

『脱不登校・ひきこもり!母子コミュニケーション術5選』(音声セミナー)

「なんで私はいつもこどもの機嫌ばかり取ってしまうんだろう・・・」と、

不登校・ひきこもりのわが子に、

どう接していいか分からないあなたが、

こどもと心が通いあう、新しい関係を築けるようになるコツを、

たっぷりお伝えしている音声セミナーです。

あなたが1日も早く、今、抱えている悩みから解放されることを願っています。

いつでも私は、あなたを応援しています♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

- チェンジングカウンセラー®

-

~ひきこもりという悩みや生き辛さをチャンスに変えてなりたい自分へと導いていく~

《40代、50代女性専門》チェンジングカウンセラー®の平井いずみです。

現在、鹿児島県在住。インターネットを中心に活動していますが、時々屋久島に出没します。

最新の投稿

不登校2026年1月7日不登校 親の接し方|『何もしない』が支えになる理由

不登校2026年1月7日不登校 親の接し方|『何もしない』が支えになる理由 ひきこもり2025年12月26日ひきこもりの子の親が、一人で抱え込んでしまうストレスの構造的背景

ひきこもり2025年12月26日ひきこもりの子の親が、一人で抱え込んでしまうストレスの構造的背景 不登校2025年12月22日不登校のわが子を他の子と比べてしまい苦しんでいるあなたへ

不登校2025年12月22日不登校のわが子を他の子と比べてしまい苦しんでいるあなたへ ひきこもり2025年12月14日ひきこもり回復を支える親の関わり方5選|変化のきっかけをつくる方法

ひきこもり2025年12月14日ひきこもり回復を支える親の関わり方5選|変化のきっかけをつくる方法

メルマガ登録音声セミナープレゼント『脱不登校・ひきこもり! 母子コミュニケーション術5選』

「女性としての役割」・「女らしさ」に囚われ、

「こうしなきゃ!」と自分を追い詰めて苦しんでいる40代以上のあなたへ

気持ちをラクにする、チェンジング・カウンセリングⓇメール講座(全9日間)

【登録特典】音声セミナープレゼント(24分34秒)

「なんで私はいつもこどもの機嫌ばかり取ってしまうんだろう・・・」と、

不登校・ひきこもりのわが子に、どう接していいか分からないあなたが、

こどもと心が通いあう、新しい関係を築けるようになるコツを、たっぷりお伝えしている音声セミナーです。

『脱不登校・ひきこもり!

母子コミュニケーション術5選』

この音声セミナーを聴き、9日間届くメール講座を毎日読み進めていくと、これまでの生きづらさの理由に気付き、自分の生き方や在り方を振り返るきっかけになること間違いなし!

すると、これからの未来が明るく見えて来る(*^^*)

あなたも自分の中に隠れているその視点に気付き、ひきこもりという悩みをチャンスに変えて、なりたい自分を目指していく方法を学びましょう。