不登校の4段階から見る『今できること3選』〜見守る親の心構え〜

こんにちは。

《40代以上女性専門》あなたのひきこもりという悩みをチャンスに変えて、

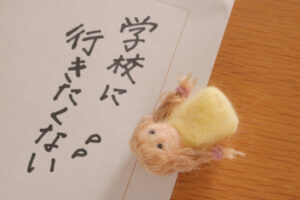

わが子が学校に行けなくなると、

「不登校になっちゃったけど、この子はこれからどうなっちゃうんだろう・・・」

「うちの子、一体今どんな状態なの?」

先の見えない不安や心配で、居ても立っても居られない状態の方も多いのではないでしょうか。

私自身、息子が高校1年の時に不登校になり、将来が不安で本当に悩み苦しんだことがあって・・・だから、その気持ちがとてもよく分かります。

だからこそ、今の私が思うこと。

それは、こんな時に大切なのは、“少しでも客観的にこどもの状態をみる視点”を持つこと。

実は、不登校はある日突然始まるように見えて、こどもの内側では少しずつ変化が進んでいます。

そして、その変化にはおおまかに「4つの段階」があると言われているのです。

つまり、親がその情報を持っておけば、こどもに今何が起きているのかを客観的に理解して、先の見通しが見えてくる。そうすると、少しは親自身の気持ちが落ち着きますね。

そこで今日は、「不登校の4段階から見る『今できること3選』〜見守る親の心構え〜」というテーマでお伝えしていきます。あなたの心が少しでも軽くなりますように・・・

目次

不登校のこどもがたどる4つの段階とは?

それではここから、不登校のこどもがたどる4つの段階についてお伝えしていきます。

それぞれの段階を、わが子の状況に当てはめ親が対応することで、少しずつ変わっていくことが期待できます。

ただ、何よりも親が意識しておくべき大切なことは、こどもが元々持っている力を信じること☆彡

①行き渋り期

まず初期の段階は、行き渋り期。『五月雨(さみだれ)登校』という言い方もありますね。

この時期は、こども自身も何となく調子が悪いと感じているけれど、それをうまく言葉で表現できなかったりして・・・そのため、朝起きられない、頭が痛い、お腹が痛いなどの『身体の不調』として現れることもあるのです。

ハッキリした理由がある場合もあれば、本人でもよく理由が分からずに行けなくなることも・・・

息子の場合は、高校1年生の夏休み明けから行き渋りが始まり、学校に行ったり行かなかったり。

当時の私は何の知識もなく「とにかく、登校させなきゃ!」という思いだけで突っ走り、息子の話も聞かず、むりやり学校に行かせるような関わり方をしていました。でも、実はこれって、やってはいけない対応だったのです(涙)

しかも、何とか息子の体調不良の原因を突き止めようと、私は必死に病院やカウンセリングに連れて行ったりして、彼を振り回して・・・

「この子がこのまま不登校になってしまったら、将来どうなってしまうの?」という不安に襲われて、「自分がなんとかしなきゃ」と、1人でがんばって空回りしていた私でした。

でも、この時期に大切なのは、無理に登校させようとせず、本人の話をしっかり聴くこと。そのためにも、家の中でこどもが安心して話せる雰囲気作りを意識してみてくださいね。

②混乱期

次の2段階目は、混乱期。

登校する日よりもしない日が増えていき、だんだん登校できない間隔が長くなって・・・やがて「不登校」が定着し、その状態が日常になっていきます。

この段階では生活のリズムが乱れ、多くの場合昼夜逆転へ。

本人は、周りの友達とは同じことができない自分に苦しみます。その苦しみから逃れるために、昼夜逆転になったり、ゲームに没頭して現実逃避をすることで、何とか自分を保っていたりする。

と言うことは、自由に好きなことに没頭できれば少しずつ元気を取り戻していけるのです。

息子は20時間近く寝たかと思うと、1日中起きていてゲームをしているなど、本当に生活のリズムが乱れていました。

冬休み明けから完全不登校に突入しましたが、そんな状況でも高校生なので、進級するために課題の提出が必須。

当時の私にとっては、「2年生に進級できれば、何とかなるのではないか」という期待もあり、そのためにできる事は、全てやらないとと追い詰められていました。

だから、この頃も息子の気持ちを分かってあげられず、不登校を認められなくて・・・無理やり息子に課題をやらせては、私がそれを持って学校に提出に行くという状況でした。

でも、本人にとって必要なのは「自分は、不登校でも受け入れてもらえる」と感じられる安心・安全な居場所です。そのため、自宅をこどもがしっかり休めるような環境に整えてあげることに意識を向けておくといいですね。

同時に、親は自分の不安や心配でこどもをコントロールしようとするのではなく、本人との良好な関係づくりを優先させることも大切です。

※息子にとって実はゲームが命綱だったことや、他者との繋がりができた様子をお伝えしている記事です。読んでみてくださいね(*^^*)

【参考記事】ひきこもりだった息子にとってのネットゲーム

③慢性期

続いて、3段階目は慢性期。

この時期は、不登校が長期化してきて、親子ともにその状況に慣れてきます。

本人は少しエネルギーが貯まりはじめ、親も「本人でないとどうしようもないこと」に気付き、いい意味であきらめることができるようになってくる。そのため、家族の関係性も改善してきます。

でも、だからといって、やはりここで焦って親がせっつくのはまだ早いですね。親はどんと構えておきましょう。

我が家の場合は、やっとの思いで息子を2年生に進級させたものの、ほんの数日で再び不登校になったことで、結局2年は休学し、ほぼ「ひきこもり状態」のまま学年末で退学。所属が無くなった息子は、「不登校」から「ひきこもり」になったのです。

そして、我が家に訪れたのは、長~い『凪(なぎ)』のような日々でした。

※嵐のような日々が少し落ち着き“凪”の状態になり・・・それが長くなって不安に変わる。その時の私がどうしたのかをお伝えしている記事です。読んでみてくださいね(*^^*)

【参考記事】『凪(なぎ)』のような日々が不安に感じるあなたへ

④回復期

最後に、4段階目は回復期。

まだ不安定ながらも、こどもの中に「変わりたい」「動きたい」という気持ちが芽生えてくる時期。

ここまで来ると、本人もエネルギーが貯まり、日常会話が増えたり、興味を示す行動が少しずつ出てきます。

自分から親に話しかけてきたり、料理などの家事を手伝ってくれるようになることも・・・

このような様子に、親はつい急かしてしまいたくなって余計な一言を言いがちですが、あくまでも親としては、求められたらこどもの後ろからサポートする体制を整えておくことが大切です。

期待しすぎず「必要な時はいつでも言ってね。応援しているよ」という姿勢で、本人を見守っていましょう。

※私がそれまでの関わり方を180度変える方法を試した様子をお伝えしている記事です。読んでみてくださいね(*^^*)

【参考記事】子どもを黙って見守る方法

不登校の親が今すぐできる3つのこと

それではここから、不登校のこどもと向き合う中で、親が今すぐできることを3つに分けてお伝えしていきます。

①「この子は今、どんな気持ちなんだろう?」と想像してみる

まず、1つ目は「この子は今、どんな気持ちなんだろう?」と想像してみることです。

不登校という現実に直面すると、つい「どうすれば学校に戻れるか?」ばかりを考えてしまいます。

でもちょっと立ち止まって、目の前のわが子に思いを馳せてみてください。

「怖いのかな?」

「疲れちゃったのかな?」

「誰にもわかってもらえないって感じてるのかも・・・」

そんなふうに想像するだけで、あなたの言葉やまなざしは、優しく穏やかなものへと変わっていきます。するとその変化は、きっとこどもにも伝わっていくはずです。

もし、不登校のこどもの気持ちを想像するのが難しかったら、「わが子と同じ状況に自分が置かれている」とイメージしてみてください。

親から子へと立場を変えることで、何か見えてくるものがあるかもしれません。

※私が自分と向き合うことによって変わって来た様子をお伝えしている記事です。読んでみてくださいね(*^^*)

【参考記事】ひきこもりの息子に対する、私のまなざしの変化

②「私だって、つらい」と認めてあげる

次に2つ目は、「私だって、つらい」と認めてあげることです。

あなたは「ちゃんとしなきゃ」「母親なんだからしっかりしないと」そんな思いで、自分のつらさにフタをしていませんか?

「こんな自分じゃダメ!」「子育てに失敗した私・・・」こうやって、自分を責めていませんか?

でも本当は、あなたも苦しいし、悩んでいるし、孤独なんです。不登校のこどももつらいかも知れないけれど、あなただってつらいですよね・・・

だから、まずは深呼吸して、自分の気持ちに耳を傾けてみてくださいね。そして、思い切って自分にこう言ってあげてください。「私だって、つらいよね・・・しんどいよね」って。

涙が出ても大丈夫☆彡

この一言を自分に言ってあげるだけで、親自身の心がふっと軽くなる(*^^*)親の心が軽くなると、不思議と不登校のこどもも安心できるから。

※「こんな私は母親失格・・・」そう考えて苦しいあなたへ。ぜひ読んでみてくださいね(*^^*)

③「誰かに頼ってもいい」と自分に許可してあげる

最後に3つ目は、「誰かに頼ってもいい」と自分に許可してあげることです。

もしかしたら、あなたは一人で頑張りすぎていませんか?

家族にも理解されず、頼れず、心の中に重たい荷物を抱え込んでいませんか?

でも、親だからって全部自分で背負わなくていいんです。誰かに話していいし、誰かに頼っていいんです。

実は「助けて」って言えることは、弱さじゃなくて『自立へのいっぽ』。

私もそうでしたが、不登校の子を持つ親は、つい「誰にも分かってもらえない」と感じてしまいがちですね。

でも、あなたと同じように悩んでいる人も、支えようとしてくれる人も、きっとあなたの周りにいるはずだから・・・

まずは、あなたから「助けて」と、声をあげてみよう(*^^*)

するとそれが、不登校のこどもに『一人で頑張らずに「助けて」って言ってもいいんだよ』というメッセージを伝えることにもなっていくのです☆彡

※“自立”の考え方を変え、心が軽くなっていくような記事です。読んでみてくださいね(*^^*)

【参考記事】自立へのプレッシャーを解消する方法

まとめ

いかがでしょうか?今日は、「不登校の4段階から見る『今できること3選』〜見守る親の心構え〜」というテーマでお伝えしてきました。

親にとって、不登校は「先の見えないトンネル」のように感じるかもしれません。私もそうでした・・・

ただ、トンネルの中でもこどもは確かに少しずつ進んでいます。

そして、親自身も経験を積みながら、確実に進んでいく。その一助として、この4段階を知ることで、不登校のわが子の歩みに寄り添いやすくなりますね。

「変わろうとする力」は、こども自身の中にちゃんとある☆彡

親ができることは、それを信じて、焦らず見守ることです。

そして、こどもの段階と同じように、親にもわが子の状態を受け入れるための段階があると私は考えました。

その記事を最後にご紹介しますね(*^^*)あなた自身の状態がどの段階なのか、それを客観的に判断することが出来るはずです。

※私が息子の状況を受け入れるために通って来たステップをお伝えしている記事です。読んでみてくださいね(*^^*)

あなたが1日も早く、今、抱えている悩みから解放されることを願っています。

いつでも私は、あなたを応援しています♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【期間限定】無料音声セミナープレゼント(24分34秒)

『脱不登校・ひきこもり!母子コミュニケーション術5選』(音声セミナー)

「なんで私はいつもこどもの機嫌ばかり取ってしまうんだろう・・・」と、

不登校・ひきこもりのわが子に、

どう接していいか分からないあなたが、

こどもと心が通いあう、新しい関係を築けるようになるコツを、

たっぷりお伝えしている音声セミナーです。

この記事を書いた人

- チェンジングカウンセラー®

-

~ひきこもりという悩みや生き辛さをチャンスに変えてなりたい自分へと導いていく~

《40代、50代女性専門》チェンジングカウンセラー®の平井いずみです。

現在、鹿児島県在住。インターネットを中心に活動していますが、時々屋久島に出没します。

最新の投稿

不登校2026年1月7日不登校 親の接し方|『何もしない』が支えになる理由

不登校2026年1月7日不登校 親の接し方|『何もしない』が支えになる理由 ひきこもり2025年12月26日ひきこもりの子の親が、一人で抱え込んでしまうストレスの構造的背景

ひきこもり2025年12月26日ひきこもりの子の親が、一人で抱え込んでしまうストレスの構造的背景 不登校2025年12月22日不登校のわが子を他の子と比べてしまい苦しんでいるあなたへ

不登校2025年12月22日不登校のわが子を他の子と比べてしまい苦しんでいるあなたへ ひきこもり2025年12月14日ひきこもり回復を支える親の関わり方5選|変化のきっかけをつくる方法

ひきこもり2025年12月14日ひきこもり回復を支える親の関わり方5選|変化のきっかけをつくる方法

メルマガ登録無料音声セミナープレゼント『不登校・ひきこもり! 母子コミュニケーション術5選』〜母親が整うと、関係は変わり始める〜

「女性としての役割」・「女らしさ」に囚われ、

「こうしなきゃ!」と自分を追い詰めて苦しんでいるあなたへ

気持ちをラクにする、チェンジング・カウンセリングⓇメール講座(全9日間)

【登録特典】無料音声セミナープレゼント(24分34秒)

「なんで私はいつもこどもの機嫌ばかり取ってしまうんだろう・・・」と、

不登校・ひきこもりのわが子に、どう接していいか分からないあなたが、

こどもと心が通いあう、新しい関係を築けるようになるコツを、たっぷりお伝えしている音声セミナーです。

『不登校・ひきこもり!

母子コミュニケーション術5選』

この音声セミナーを聴き、9日間届くメール講座を自分のペースで読み進めてみてくださいね。

すると、これまでの生きづらさの理由に気づき、自分の生き方や在り方を振り返るきっかけが見つかるはずです。

子どもよりも、まずあなた自身の中に隠れている力に気付き、自分を整えながら、少しずつなりたい自分を目指してみませんか?